Устройство территории пастбищ. Часть 2.

Начало статьи

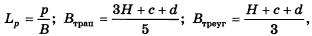

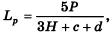

Расчеты по приведенной формуле позволяют предусматривать гораздо большую резервную площадь пастбища для засушливых периодов года. Они выполняются при пастьбе скота в естественных природных условиях, при использовании обширных территорий, а также при отгонном животноводстве.

Чтобы равномерно обеспечивать животных кормами в течение пастбищного периода, необходимо составлять баланс кормов по месяцам. Недостаток зеленой массы компенсируется за счет отавы сенокосов, а также пастьбы в полях севооборотов. Избыток зеленой массы в месяцы интенсивного отрастания травы используют на сено, силос или для приготовления других кормов на период стойлового содержания.

Читать дальше →

Расчеты по приведенной формуле позволяют предусматривать гораздо большую резервную площадь пастбища для засушливых периодов года. Они выполняются при пастьбе скота в естественных природных условиях, при использовании обширных территорий, а также при отгонном животноводстве.

Чтобы равномерно обеспечивать животных кормами в течение пастбищного периода, необходимо составлять баланс кормов по месяцам. Недостаток зеленой массы компенсируется за счет отавы сенокосов, а также пастьбы в полях севооборотов. Избыток зеленой массы в месяцы интенсивного отрастания травы используют на сено, силос или для приготовления других кормов на период стойлового содержания.

Читать дальше →